|

|

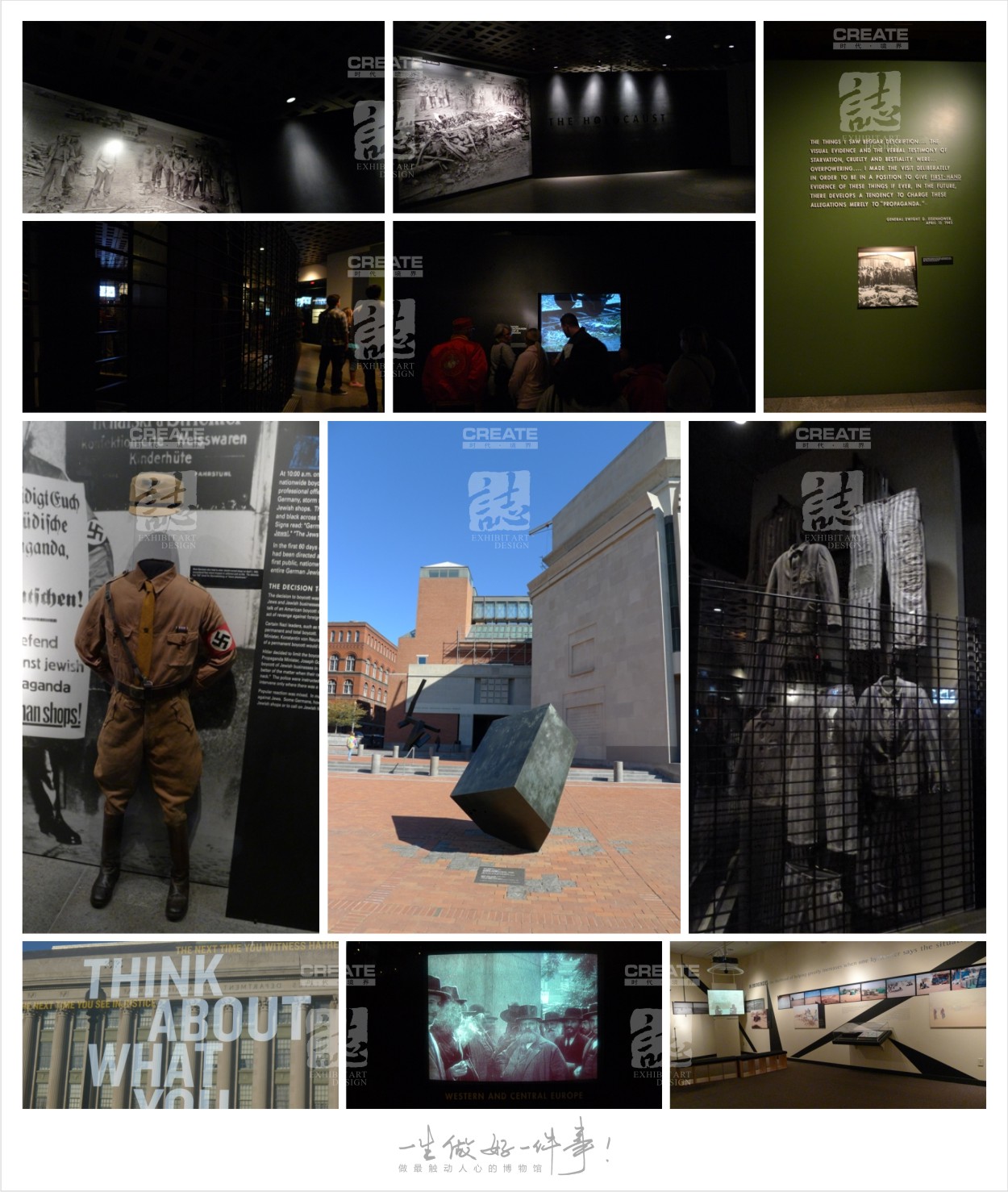

美国大屠杀纪念馆

美国大屠杀纪念馆在华盛顿,1993年营建,设计师是1939年逃到美国的德国犹太裔建筑师弗瑞德(James Ingo Freed)。

电梯直接上到四楼。迎面的标题是:Lost Communities(迷失的群体)。

1935年,希特勒在谈到纽伦堡种族法时说:如果国家的法令不足以处理犹太人问题,“该问题就必须交给国家社会主义党最后解决”;并在同年公布法律剥夺所有犹太人的德国国籍。

之后,“最后解决”(Final Solution)就成了对犹太人的屠杀令。

四楼的展厅就从这里开始,用二十多台电视,图片、文字、实物,回放了德国、波兰、捷克、奥地利……等国家在那个年代的疯狂。

一台100英寸大屏幕,不间断地播放着当年波兰的记录片。

四楼的另一个展区,是20个隔开的小房间,每个房间有三个座位,墙上挂着当年的旧报纸。

参观者可以用耳机和面前的屏幕,观看1933年到1939年美国社会和公众对希特勒“最后解决”的反应。

众所周知:这时的美国虽没有直接参与英国首相张伯伦和法国总理达拉第的“绥靖政策”,但整个国家基本处在“孤立主义”的洁身自保之中。

三楼展示了纳粹德国建立“犹太区”(Ghetto)和集中营,迫害并最后残忍地集体杀害犹太人的史实。

为了“最后解决”,纳粹使用医学手段,不但从血统上计算血缘;甚至利用人头发、眼睛的颜色,脸部器官的比例,来确认犹太人种。

不但剥夺国籍、没收财产,还采取烧毁书籍、电影拷贝等文化产品的方法,来消除一切犹太民族的影响。

要知道:在1933年之前,全世界37名诺贝尔奖获得者中,就有11名是犹太人。

在几个展柜中,有成堆的剪子、刀叉、刷子、厨具,有缝纫机、修鞋工具,还有铸上六角形犹太人标志的铁门……

从这些生活用品中,你可以呼吸到驱赶犹太人时空气中的紧张。

展厅中有一列运送犹太人用过的闷罐火车皮,编号是31599。

车门外的地上摆着两口打开的皮箱,旁边的文字介绍说明:21.3平方米,一次装载100人。

美国设计师用高科技手段使参观者对大屠杀获得一种身临其境的感受,从而达到纪念馆的目的:“我们希望说明它是怎样发生的,并呼吁确保那场悲剧不会再重演。”

1994年,美国著名导演斯皮尔伯格将澳大利亚作家托马斯·基尼利的同名小说拍成叙述大屠杀场面、长达三个小时的黑白巨片《辛格勒名单》,引起全世界的强烈反响。

悼念在大屠杀中遇难的孩子

|

|

|

|